中农集团党史学习教育专题二 |红色供销百天读㊴ 供销合作社商业网络是怎样下沉到乡村的

编辑:王海涛 发表时间:2021年5月16日点击:9

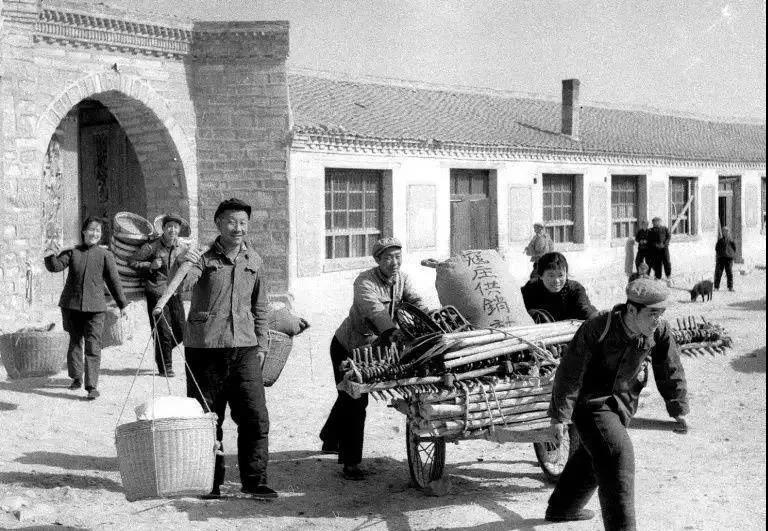

改造农村小商小贩

1953年国家实行统购统销政策之后,整个市场的关系发生了根本性质的变化,自由市场迅速缩小,到1953年底,国营和合作社商业的比重已达到70%左右,集镇上的私商难以正常经营。这种市场关系的重要变化,给国家对私营商业实行社会主义改造提供了重要前提。1954 年 7 月13 日,中共中央下发《关于加强市场管理和改造私营商业的指示》,这标志着私商改造工作的正式启动。1955年到1956年,全国供销合作总社先后召开5次全国农村私商改造工作会议,通过合作小组、合作商店、合营商店等多种形式对以小商小贩为主的农村私商进行改造。

| 经过互助合作道路,改造农村小商小贩 《人民日报》1955年2月4日刊发 |

为什么要积极地领导农村小商小贩实行社会主义改造呢?农村的工作任务不是已经够多够重了吗?是的,农村工作的确十分繁重,特别是统购统销开始以后,情况变化更大。以农村商业活动来说,国家和合作社商业收购的农副产品在1954年达到了商品总量的70%,出售生产资料和生活资料的零售额达到了零售总额的60%以上,这样繁重的任务,甚至使国营和合作社商业简直忙不过来,整个城乡交流由于渠道减少发生一定程度的阻滞现象,使群众经济生活遇到一些本来可以避免的困难。可是,农村私商从业人员约为农村中的国营和合作社商业职工的3倍多,其营业额却日益减少,以致纷纷转业,转业未成的陷于失业,变成国家的新的经济负担。必须调整这种不合理现象,才能活跃农村经济生活和城乡贸易。

调整农村商业网点

1954年底,全国供销合作社在农村的零售单位有17.6万多个,但在乡村仅有8万个,在集镇的一般也没有适当地专业化,当时农村的商业网点分配不够合理,分工又不细,数量也不足,不能适应农村广大群众生产和生活的需要。1955年7月召开的第二次全国农村私商改造工作会议上,全国供销合作总社提出调整农村商业网点的问题。要求按照便于群众买卖,符合经济核算的原则,进行合理调整。对零售网点的设置,在集镇上根据需要,供销社设置商品齐全、规模较大的专业或综合门市部。同时,通过各种形式把私营商业组织在供销社周围,分担供应工作。

| 三种形式的零售点 |

|

距集镇远、购买力外流少的中心村:由供销社设混合分销店;

距集镇近而农民有赶集习惯的地区:设代销店,经营日用品,如煤油、食盐、小百货等,主要通过私商经销代销;

交通不便、人口分散的偏僻地区:组织商贩、货郎担流动供应,兼收购零星土产,但在商贩少的地区,根据群众需要,供销社应分别设置不同的购销点。

|

| 经过互助合作道路,改造农村小商小贩 《人民日报》1955年2月4日刊发 |

郑州市合作社郊区办事处在须水镇组织九户小商贩成立了一个百货业合作小组,从今年1月1日开始营业,只最初4天,营业额就比这些商贩组织起来以前在同一期间的总营业额增加138%。组织起来以后,商贩的积极性大大提高了,逢集售货,背集下乡,大雪天还挑担送货。过去农民们需要“热货”,私商买不到,合作社有货又顾不上卖,这次批给合作小组以后,4天就卖出2万个气眼、740根鞋皮、500副鞋带。这既扩大了合作社的业务,满足了群众的需要,而这些小商小贩看到合作社对自己的态度改变了,也日益紧密地靠拢合作社,主动积极地要求供销合作社领导他们进行改造。

1956年3月,全国供销合作总社又提出调整商业网的具体计划,要求基层供销合作社的分销店要增多,并下伸到乡以下的居民点,做到平均每400户设一分销店,平均每200户设一代销店或经销店;基层供销合作社所在地的集镇门市部,大部分改为专业商店,如布匹百货、生产资料、文化用品、卫生医药等;此外还包括对饮食业、耕畜交易服务所和县城高级商品零售店的调整等,总之要求做到镇镇有采购点、乡乡有流通采购组、社社(农业社)有代购员。

1956年9月底调整基本结束,据20个省(市)不完全统计,新下伸零售店141798个,基本达到了预期的要求,主要表现在:

第一,便利了群众买卖,支援了农业合作化。商业网调整后,一般约300户左右有一个零售店;商品经济发达、购买力较高的地区,约100多户就有一个零售店。一般平原地区,不出村或就近三五里内就可以进行买卖。因此,群众满意地说:“乡村有了店,买卖真方便”。

第二,农村小商贩得到进一步安排,发挥了他们的积极性,为进一步改造私商工作打下了基础。一般地区在新下伸的商业网中,商贩约占70%-80%,多的达90%左右。原来生活有困难的商贩,绝大部分得到合理安排。

第三,商业网进一步接近群众后,对扩大城乡物资交流起了一定的作用。尤其是小土产和废品,由于零星、分散、不值钱,过去群众不愿拿到集镇上去卖,商业网下伸后,群众可以就地出售,或换取需要的商品,因而收购业务扩大了,零售业务也相应地上升了。

1956 年底,在全国农村私商 226 万人中,约有 168 万人纳入各种形式的改造形式中,其中合营商店 24 万人,合作商店 56 万人,合作小组 79 万人,有 20 万人被吸收为供销合作社职工,基本完成了对农村私商的社会主义改造。

学史小贴士

随着对农村私商的社会主义改造的基本完成,供销合作社替代农村私商成为农村地区几乎唯一的商品流通渠道。至1957年底,全国供销合作社除了基层社以外还建立了合作商店、饮食业、农产品加工业以及运输业等企业,企业总数达到29万个,员工92.4万名,商品零售额达177亿元,盈利达 9.93 亿元,固定资产达5.18亿元,构建起涵盖农村商业、饮食业、农产品加工业、废旧物品回收的服务系统,占据了农村的几乎全部商业阵地。

总体来看,农村商业的社会主义改造在很短的时间内将数百万小商贩纳入了国家计划轨道,克服了经营的分散性和盲目性,稳定了市场物价,成绩是主要的。但是,过急过快的改造过程和市场调节机制的缺失,也为日后经济运行中许多问题的产生埋下了伏笔。

(资料来源:《中国供销合作社发展史》;李樊《新中国农村供销合作社研究(1949-2002)》苑鹏《供销合作社在推进中国农村合作事业中的作用研究》)