中农集团党史学习教育专题二 |红色供销百天读㊵ 供销合作事业健康蓬勃发展的一段时期

编辑:王海涛 发表时间:2021年5月17日点击:14

1956年我国基本完成了对农业、手工业、资本主义工商业在所有制方面的社会主义改造。1957年又圆满完成了第一个五年计划。1957年社会总产值1606亿元,比1952年增长58.2%。在工农业生产发展的基础上,1957年社会商品零售额为474.2亿元,比1952年增长71.3%。五年内,全国居民实际消费水平提高22.9%,职工的实际工资增长30.3%,农民的收入增长20%左右。科学、艺术、文教卫生事业,也有很大发展。合作社经济作为整个国民经济中的重要组成部分也获得了大发展。

“一五”中供销合作社的贡献

第一个五年计划中,供销合作社发挥了重大作用。在此期间,供销合作社主要完成了以下几项工作:

|

(1)做好国家委托的计划收购与计划供应,同时大力开辟地方货源,进一步扩大了城乡商品流通; (2)加强了农业生产资料的供应,通过开展预购合同与结合合同制,促进了以互助合作社为中心内容的农业增产运动; (3)积极与手工业建立有计划的供销关系,增加手工业商品的货源,从而促进了对手工业的社会主义改造; (4)在当地财经委员会统一计划下,掌握加工企业的生产计划,并创造条件,实行独立核算,加强对企业的管理,同时充分发挥它们潜在的生产力; (5)在国营商业领导机关统一领导下,积极领导初级市场,通过制定农村市场价格,适当安排农村市场的公私比例,同时适当安排私商的出路,贯彻国家对他们的利用、限制和改造政策; (6)认真执行国家价格政策,对国营商业已规定牌价的农副产品收购价格严格遵守,协助国营商业做好物价工作; (7)注重国际往来,学习社会主义国家合作社经验,并且与国际合作社联盟有了初步接触。 |

供销合作社在“一五”期间所做的工作,对我国当时经济社会发展具有重要的意义。首先,极大地促进了农业生产力的发展,增加了商品粮食、工业原料、出口物资、农副产品的产量;其次,在一定程度上提高了农民购买力,扩大了工业品市场;再次,有组织地进行城乡物资交流,逐步替代了资本主义商业在农村的阵地;最后,通过有计划的购销活动,使分散的小农经济和个体手工业与国家计划联结起来,促进了社会主义的改造。

供销合作事业健康蓬勃发展的一段时期

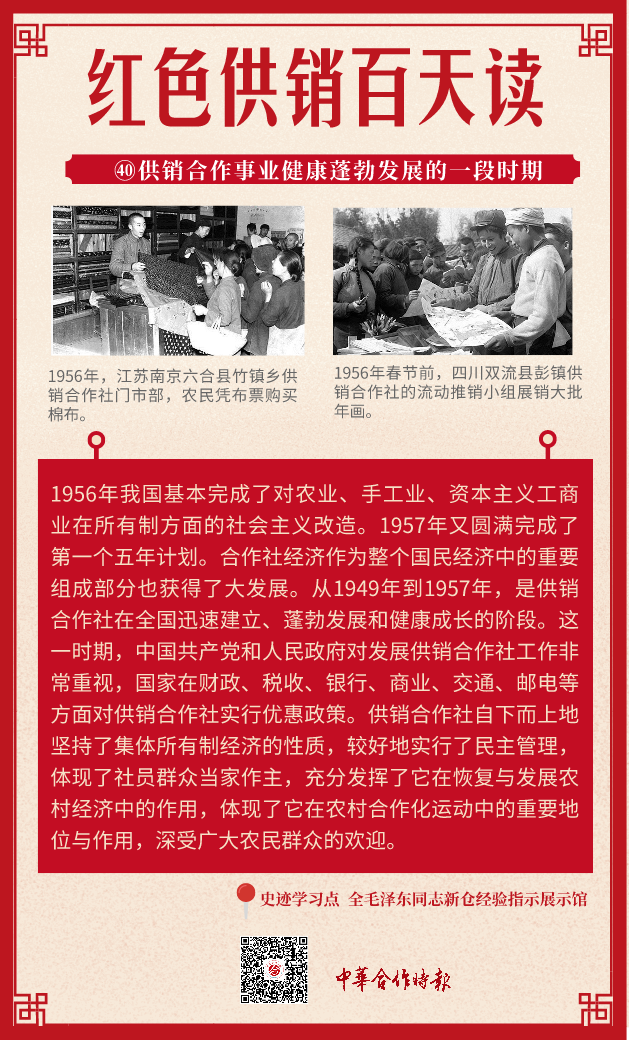

从1949年到1957年,是供销合作社在全国迅速建立、蓬勃发展和健康成长的阶段。

这一时期,中国共产党和人民政府对发展供销合作社工作非常重视,许多省、县、区的主要党政领导同志兼任供销合作社主任,国家在财政、税收、银行、商业、交通、邮电等方面对供销合作社实行优惠政策。在各级党委的正确领导和国家经济的有力扶持下,供销合作社蓬勃发展,充分发挥了它在恢复与发展农村经济中的作用,体现了它在农村合作化运动中的重要地位与作用,深受广大农民群众的欢迎。

供销合作社自下而上地坚持了集体所有制经济的性质,较好地实行了民主管理,体现了社员群众当家作主。基层社定期召开社员代表大会,报告工作,公布财务,讨论业务,听取意见。领导人员由社员代表大会选举产生,职工由社员推荐,定期评议。经常地向社员宣传党和国家的政策、法令和合作社章程,依靠群众完成购销业务,改善经营管理。

供销合作社在业务活动中,坚持贯彻执行“上级社为下级社服务,基层社为社员服务”的方针,紧密围绕党在农村的工作中心,千方百计为农业生产和农民生活服务。虽然在1954年提出“为农业生产服务的方针”代替了“为社员服务的方针”,但是,正如时任国务院副总理邓子恢当时所解释的“这个为农业生产服务的方针,也就是最具体最实际地为农村供销合作社的社员服务的方针。”同时,还通过价格优待、购销结合、赊销预购等,使农民得到经济实惠,体会到供销合作社的好处。

这段时期,供销合作社基本上是一个独立的经济团体,自主权得到各方面的尊重,有自己的批发和零售机构,自主经营、自负盈亏,自我发展。上世纪50年代初,接受国家的委托任务,与国营商业签订协议,规定双方的权利和义务,后来与国营商业分工合作,密切配合,为共同的目标而工作。各级供销合作社不断地加强自身建设,根据工作发展的需要,逐步地建立与健全了工作机构和各项管理制度,在职教育与学校教育相结合,培养了大批干部,提高了广大职工的政治、业务和文化水平,发挥了工作积极性和创造性,使全国供销合作事业日新月异,不断前进。

学史小贴士

(资料来源:《供销合作社史话》、《中国供销合作社发展史》)